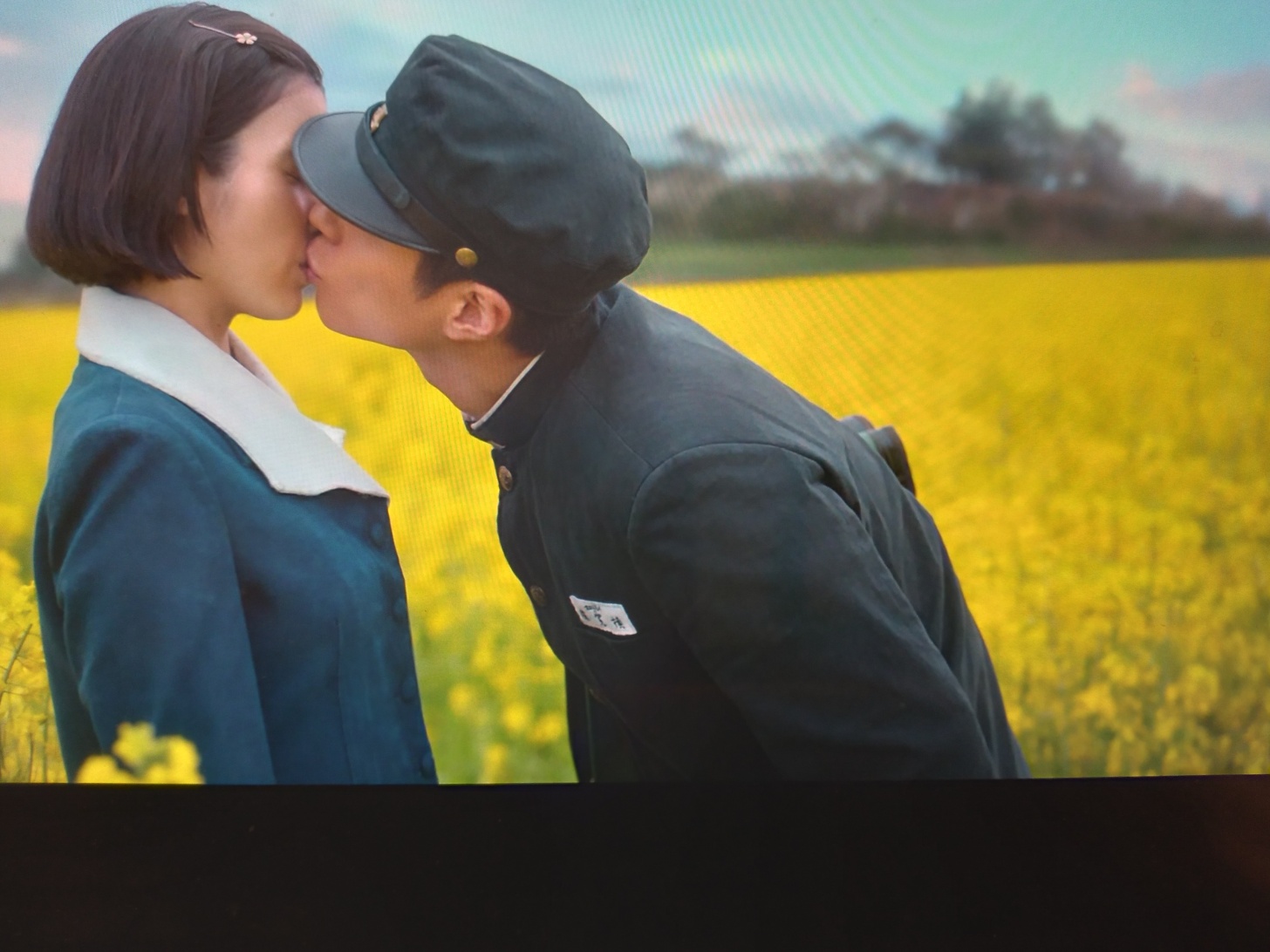

첫사랑을 닮은 시, 애순이와 관식이

제주의 푸른 바다, 유채꽃이 흐드러지게 핀 들판.

그곳에서 한 소녀가 한 소년을 위해 시를 적습니다.

그리고 그 시는 첫사랑을 닮았습니다.

“있으면 귀찮고, 없으면 궁금하고,

내가 뭐라면 괜찮고, 남이 뭐라면 화나고,

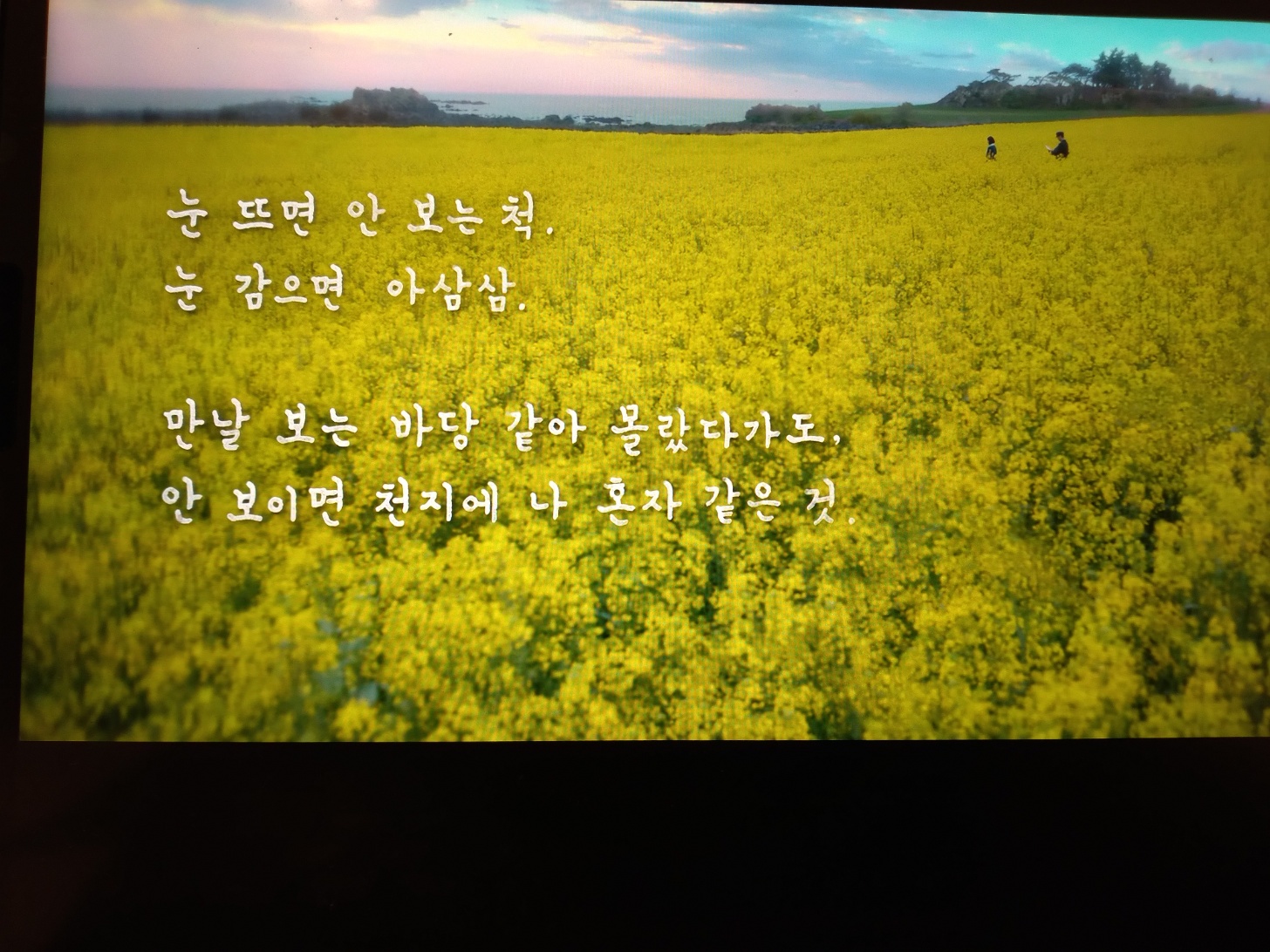

눈뜨면 안 보는 척, 눈 감으면 아삼삼.

만날 보는 바다 같아 몰랐다가도,

안 보이면 천지가 나 혼자 같은 것.

입안에 몰래 둔 알사탕처럼

천지에 단물이 들어가는 것.

그게 그건가?

그게 그건가?”

이 시는 애순이가 관식이를 위해 지었습니다.

사랑이 무엇인지 묻고 있는 듯한 이 시는,

사실 그녀의 마음을 고스란히 담은 고백이었을지도 모릅니다.

학교에서 열린 백일장, 애순이는 한 편의 시를 씁니다.

그리고 관식이가 “나도 하나 써줘”라고 하자

애순이는 망설임 없이 또박또박 시를 적어줍니다.

유채꽃이 만발한 들판 한가운데에서

애순이가 관식이에게 건넨 이 시.

그것은 곁에 있을 때는 소중함을 모르지만,

막상 사라지면 온 세상이 텅 빈 듯한 감정을 표현하고 있습니다.

“만날 보는 바다 같아 몰랐다가도,

안 보이면 천지가 나 혼자 같은 것.”

그 감정이 사랑인지,

아니면 단순한 익숙함인지 몰랐던 애순이.

하지만 우리는 압니다.

그것이 사랑이라는 것을.

첫사랑의 순수함, 그리고 잊을 수 없는 감정

첫사랑이란 그런 것입니다.

늘 곁에 있어서 당연했던 존재가

어느 순간 소중하게 느껴지는 것.

어쩌면 떠나버릴까 봐 불안해지고,

그 사람이 웃으면 세상이 환해지고,

그 사람이 슬퍼하면 마음이 저릿해지는 것.

애순이와 관식이의 첫사랑은

서툴렀지만, 그래서 더 깊이 각인되었습니다.

그리고 그 사랑은 세월이 지나도 변하지 않는 감정으로 남았습니다.

첫사랑이자 마지막 사랑이 된 관식이의 이야기

시간이 흘러도 변치 않는 마음이 있습니다.

언제나 밝고 무쇠같은 관식이.

애순이를 향한 마음을 품고도

제대로 표현하지 못했던 그 순수한 사랑.

그 사랑이 결국 첫사랑이자 마지막 사랑이 되어

우리의 가슴을 울렸습니다.

관식이는 애순이 곁을 떠났습니다.

하지만 그가 남긴 사랑은 애순이의 삶 속에서 계속 살아 있었습니다.

세월이 흐르고, 혼자 남은 애순이

아이들은 성장했고,

관식이는 곁을 떠났습니다.

그리고 이제 애순이는 요양원에서 어른들을 돌보며 살아갑니다.

사람들은 그녀를 “애순이 선생님”이라 부릅니다.

그 모습을 보며 떠오릅니다.

어릴 적, 엄마가 애순이를 보며 했던 말.

“책상 앞에서 일하는 선생님이 되면 좋겠다.”

지금의 애순이는 비록 학교의 선생님은 아니지만,

누군가를 보살피고, 돌보는 삶을 살고 있습니다.

그녀가 걸어온 길을 보며,

우리는 부모의 사랑이 얼마나 깊고,

얼마나 오랜 시간 동안 이어지는지를 다시금 깨닫게 됩니다.

엄마가 남긴 시집, 그리고 사랑의 흔적

애순이의 큰딸 금명이는

엄마가 남긴 시집을 펼쳐봅니다.

책을 한 장, 한 장 넘기며

엄마와 나누던 대화들이 떠오릅니다.

어릴 때는 몰랐던 엄마의 사랑,

세월이 지나서야 깨닫게 되는 그 깊이.

그리고 그 사랑이 결국 자신에게도 흐르고 있음을 느끼는 순간.

사랑을 하면, 세상이 다 내 것 같다

폭싹 속았수다는 단순한 로맨스가 아닙니다.

이 드라마는 가족의 이야기입니다.

부모의 사랑, 자식에 대한 마음,

그리고 우리가 미처 알지 못했던 그들의 희생과 헌신.

애순이와 관식이의 첫사랑은

시간이 지나도 변하지 않는 사랑이 되었고,

부모가 되어서도, 할머니가 되어서도,

그 사랑은 계속해서 흐르고 있었습니다.

이 드라마를 보면서 정말 따뜻한 감동을 느꼈습니다.

그리고 깨달았습니다.

“사랑을 받으면 빛이 나고,

사랑을 하면 세상이 다 내 것 같다.”

부모가 우리에게 주는 사랑도,

우리가 누군가에게 주는 사랑도,

결국엔 한 편의 시처럼 남아

오랫동안 마음속에 살아 있을 것입니다.

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.

그리고 폭싹 속았수다가 전한 사랑의 감동을 오래도록 기억하고 싶습니다.